Educación bancaria y educación liberadora en la enseñanza del derecho: un enfoque crítico

Dr. Edgar René Marín Gómez

Licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Derecho Administrativo por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro en Derecho Aduanero y Comercio Exterior y Doctor en Derecho, ambos por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.

La educación superior representa una etapa decisiva en la vida de todo individuo, debido a que es un espacio donde se consolidan los saberes, habilidades y actitudes necesarias para un desempeño profesional competente. No obstante, su impacto va más allá del ámbito laboral: es también donde se fortalece la identidad ética, la capacidad crítica y la conciencia social. Estos elementos son especialmente relevantes cuando se trata de carreras vinculadas con el orden jurídico como el Derecho, en las cuales el conocimiento técnico debe acompañarse de una profunda comprensión del papel que juega la justicia dentro del Estado.

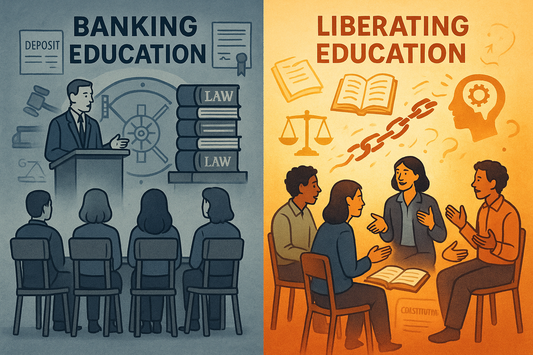

Pese a ello, es común encontrar en la realidad educativa una visión instrumental de la misma universidad, donde el título profesional se convierte en un simple requisito para ingresar o mantenerse en el mercado laboral, y donde los saberes se reducen a rutinas y procedimientos repetitivos, desconectados de su sentido humanista y transformador. Esta tendencia limita profundamente el desarrollo integral de los estudiantes, ya que no promueve el pensamiento crítico ni la responsabilidad social, sino una actitud pasiva frente al conocimiento, propia de lo que Paulo Freire denominó "educación bancaria".

En el campo jurídico, esta situación adquiere particular gravedad, toda vez que la formación de abogados no puede limitarse a la memorización de leyes, códigos, doctrinas, etcétera; sino que debe fomentar una visión crítica del Derecho y debe ser un instrumento para la defensa de las personas, la resolución pacífica de conflictos y la regulación del poder del Estado.

Por ello, el aula universitaria debería ser un espacio de diálogo, reflexión y transformación, donde el futuro jurista no sólo aprenda a aplicar la ley, sino a cuestionarla, interpretarla y adaptarla a las necesidades de justicia y equidad social. Es muy valioso acudir a la universidad y aprender que no se trata únicamente de dominar el lenguaje técnico, sino de desarrollar una conciencia crítica que permita cuestionar las estructuras que reproducen la desigualdad entre las personas y las actuaciones del gobierno que impone el modelo de enseñanza.

En muchas escuelas en la carrera de Derecho aún prevalece un modelo de enseñanza tradicional, centrado en la repetición, la jerarquía entre los integrantes del salón y la pasividad por parte de las personas estudiantes. Este modelo educativo imperante ha prevalecido durante muchos años en muchas instituciones y mantiene un modelo central en la transmisión unidireccional del conocimiento, limitando el desarrollo del pensamiento crítico y el compromiso ético.

Este modelo fue duramente criticado por Freire, quien lo nombró “educación bancaria”, que concibe al estudiante como un recipiente vacío que debe ser llenado por el saber del personal académico, sin espacio para la reflexión, el diálogo con el estudiante o la transformación de contenidos; de tal manera el conocimiento no evoluciona y menos el pensamiento de los participantes dentro del aula.

En este orden de ideas, la educación superior debe ser un motor de cambio, un lugar donde se desafíen las ideas preconcebidas y se fomente la innovación. Sin embargo, en muchas facultades de Derecho, esta función de cambio se ve comprometida por parte de las autoridades y académicos. Ya que, al revisar planes de estudio, la enseñanza del Derecho se ha centrado en el estudio, revisión y memorización de leyes, códigos, doctrinas y jurisprudencia, sin fomentar en ningún momento el análisis de su aplicación ni cuestionar las implicaciones éticas y sociales, así como la búsqueda de otras soluciones que beneficien a las partes involucradas.

La enseñanza bancaria ha tenido consecuencias significativas en los centros de estudios de Derecho y es el caso de que muchos abogados egresan sin una conciencia clara y crítica de su papel como agentes de cambio dentro de cualquier Estado que se considere de Derecho. Esta situación no es fruto del azar, sino resultado de un modelo educativo que desalienta la participación crítica y refuerza la obediencia a las autoridades, tanto en las aulas como en la práctica profesional en los tribunales. Por ello, es imprescindible repensar la educación jurídica desde sus fundamentos; no es suficiente con actualizar los programas y planes de estudio, sino que es necesario revolucionar la formación de los futuros abogados.

Ante este escenario, el alumno pierde protagonismo y no se le ve como alguien con capacidad de reflexionar, de proponer o de construir conocimiento en conjunto con el profesorado, y sólo se espera que repita, que no cuestione; lo que genera que sólo empobrezca su aprendizaje, lo que genera una relación desigual entre quien enseña y quien aprende. En vez de invitar al diálogo o al pensamiento crítico, este modelo impone una lógica autoritaria, donde el saber viene de arriba y el estudiante sólo obedece, propiciando únicamente que se formen estructuras de poder injustas entre estudiante y profesor.

Así, en el modelo bancario, al estudiante se le acostumbra a recibir información sin llegar a cuestionar, por lo que termina aceptando lo que se le dice como verdad absoluta o un dogma, y esto termina limitando su capacidad para pensar abierta y de forma crítica sobre su entorno y su propio proceso de enseñanza - aprendizaje. Desde la postura liberadora, la enseñanza debe motivarlo y darle las herramientas para transformar la realidad e incluso cuestionar si es injusta o desigual. Lo preocupante es que, en muchos contextos, este tipo de educación se presenta como “normal”, como si no hubiera otra forma posible de enseñar y este modelo se va replicando año tras año.

Uno de los grandes problemas del modelo bancario es que reduce la educación a una actividad mecánica, casi automática, donde lo importante no es comprender, sino recordar, y se mide el aprendizaje en función de cuánto se puede repetir, no de cuánto se ha reflexionado o transformado. Esto genera una falsa idea de éxito educativo, basado en exámenes estandarizados y calificaciones, pero que en realidad no garantiza que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico. Al no permitirle al estudiante participar activamente en su proceso de aprendizaje, se le niega también la oportunidad de construir una voz propia, de desarrollar confianza en sus ideas y de reconocer su capacidad para incidir en su realidad.

Freire insiste en que esta forma de educar refuerza una visión pasiva de la persona y del conocimiento. No se trata sólo de cómo se enseña, sino también de para qué se enseña; el objetivo es simplemente transmitir información sin generar comprensión, reflexión o acción; se pierde de vista el verdadero sentido de la educación: liberar, despertar la conciencia, promover el cambio. Por eso, una alternativa completamente distinta es una educación liberadora, en la que el diálogo, la experiencia y la participación activa del estudiante son fundamentales.

Asimismo, este enfoque bancario impide que se desarrolle una conciencia crítica sobre la realidad, lo que resulta en mantener un orden social que favorece a quienes están en el poder. En razón de que no llegan a cuestionar lo que se les enseña, los estudiantes se convierten en cómplices de un sistema que perpetúa las desigualdades y refuerza las relaciones de poder existentes. Como podemos apreciar, no sólo afecta el proceso educativo, sino que tiene graves repercusiones en la estructura social misma. En consecuencia, la falta de un pensamiento crítico en los individuos limita su capacidad para convertirse en agentes de cambio, perpetuando así un ciclo de conformismo.

Así, en los centros de estudios de Derecho, este modelo se manifiesta de múltiples formas. Por ejemplo, en clases magistrales donde el profesor habla durante horas sin interacción real con los estudiantes, es decir, sin dar la oportunidad de generar nuevo conocimiento que posibilite la interacción de los actores dentro del aula; así como en exámenes que parece que sólo evalúan la memoria por encima de la comprensión; análisis y críticas; en currículos rígidos que priorizan el conocimiento de las normas jurídicas por encima del análisis contextual, económico y social; y en una cultura institucional que no motiva la creatividad y el pensamiento de las personas que lo integran.

La construcción del conocimiento se realiza de manera colectiva, donde se valora la experiencia de cada individuo. Se enfatiza la importancia de interpretar críticamente el contexto social, político y económico, promoviendo así una transformación social. El educador no es un mero transmisor de información, sino un facilitador que crea un ambiente propicio para el aprendizaje colaborativo, en el que se empodera a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio, fomentando una cultura de respeto a la ley y la justicia.

Esto en la enseñanza del Derecho implica replantear tanto los contenidos previstos como las metodologías que se vayan a emplear durante las clases. En lugar de centrarse exclusivamente en el estudio de normas jurídicas y teorías que pretenden explicarlas, se debe incorporar el análisis de casos reales, así como el estudio de problemáticas sociales concretas y la discusión de dilemas éticos. Igualmente, en lugar de clases unidireccionales, se deben fomentar dinámicas participativas como debates, grupos de discusión, simulaciones de juicios, análisis de sentencias y proyectos comunitarios, en razón de que la educación liberadora reconoce al estudiante como portador de saberes, experiencias y perspectivas válidas. En lugar de imponer un currículo cerrado, se debe promover el diálogo entre el conocimiento académico y el conocimiento popular. Esto permite que el Derecho sea comprendido no sólo desde los libros, sino desde las prácticas sociales donde cobra sentido y tiene consecuencias reales.

Al momento de adoptar una pedagogía liberadora dentro de las facultades de Derecho no se quiere decir que exista un rechazo hacia el conocimiento técnico o jurídico, sino que se busca una integración de este tipo de saber en un marco crítico y contextualizado que permita una comprensión más profunda de él. Esta perspectiva invita a ver el mismo Derecho no sólo como un conjunto rígido de normas de carácter jurídico, sino como un campo dinámico de disputas y transformaciones, donde se reconoce que las leyes están en constante construcción y son influenciadas por factores sociales, históricos y políticos.

Esto permite que se fomente así una visión crítica que, a su vez, permita a los futuros profesionales entender el impacto de sus decisiones para la sociedad, así como contribuir a la construcción de un sistema jurídico más justo en México, que es una exigencia que se reclama desde hace décadas. Por lo que, la enseñanza del Derecho debe ser un proceso que desarrolle habilidades críticas que permitan a los estudiantes reflexionar sobre el papel del Derecho en la vida social y su capacidad para generar cambios significativos.